“良薬は口に苦し”って言葉は嘘なんだよって言われています。

そう話してくれたのは、ヨガジェネレーションで5年に渡り「心の基礎知識」講座を担当している精神科医・松島幸恵先生。精神科医として多忙を極めながら、クリニックの隣にヨガスタジオを併設し、運営にも携わっています。

そんな松島先生が開催している講座のひとつが「ヨガ×精神疾患」。精神の仕組みやメンタルヘルスを、科学的な視点から学ぶことができる内容です。そんな講座内での一言。

一体どういう意味なのか。ぜひレポートを読み進めていってくださいね。

そもそも心ってどこにあるの?

厚生労働省発表の統計によると、令和7年時点で精神疾患を有する人は約603万人に上ると言われています。

しかし、その「精神」「心」とは一体どこにあるのでしょうか?

医学的には心っていうのは存在しないんですよ。

と松島先生。正直、驚いてしまう言葉です。私たちは心を手に取ることはできませんが、心の反応に振り回され、影響を受けながら生活しています。

医学では、一般的に心は脳にあると考えられています。ですがヨガをしていると、身体が変わるだけでなく、心の変化も感じられる。つまり私たちは体験として「心と体はつながっている」ことを知っていますよね。

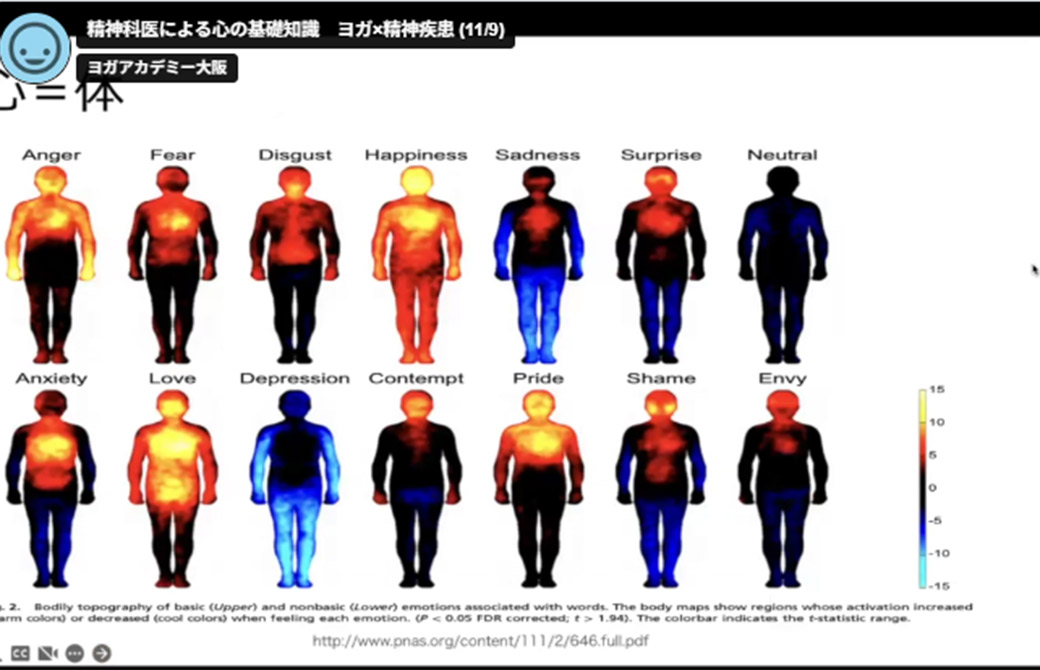

講座では、感情ごとの体温変化をサーモグラフィで撮影したスライドも紹介されました。怒り、恐れ、幸せ、悲しみ──それぞれが身体に違う反応を起こしていることが目に見えて分かります。

体が感情を教えてくれるっていうのは、この図を見ると分かりますよね。

幸せを感じる時は体が温かくなり、落ち込むと冷たくなる。「心は体に宿る」ということがはっきりと示されています。

我慢することが当たり前に。自分に正直になれない現実

心が限界を超え、ついには身体に影響が出てしまう──それが心の病のひとつの姿です。

特に多いのは、自分の本音に蓋をして我慢を続けた結果、心が悲鳴を上げてしまうケース。

「〇〇しなければならない」

そんな“べき思考”を優先していると、私たちの体や心は「感じにくくなる」ようにできています。松島先生もこう話します。

私たちは頭が発達しすぎて「こうしなきゃいけない」ってばかり考えてしまいます。でも、もっと体や心の声を聴いてやれよ、ってことです。ヨガでもそうでしょう?「ヨガをやっていると痩せます」というのは、消費カロリーが増えるからではなく、自律神経が整い、必要以上に食べなくても満足できる体になるから。だから痩せるってことですよね。

本来、私たちは空腹・満腹、体が欲しているもの、不要なものを体感で判断できるはずです。しかし、

「こうあるべき」

「こうしなければならない」

が強くなるほど、その声が聞こえなくなってしまいます。

「良薬は口に苦し」は本当?

さらに、印象的な話もありました。

“良薬は口に苦し”って言葉は嘘なんだよって言われています。

苦い薬ほどよく効く──そう信じている人は多いですよね。しかし松島先生は続けます。

良いと思っていないものを無理に取らなくていいんです。私は漢方を勉強しているんですが、師匠に『合う漢方はどう判断するんですか?』って聞いたら『飲めるか飲めないか』だと言われたんです。

松島先生自身、さまざまな漢方を試した中には「飲めない」ものもあったそう。年齢を重ねることで飲めなくなる薬もあると教えてくれました。

つまり、「苦い=効く」ではなく「合わない」ということ。体や心の声をきちんと聴けば、必要なものは自分で選べるということを示しています。

ヨガは頭と体をつなぎ直す手段

もちろん社会で生きる上で、「〇〇すべき」が完全に不要になることはないでしょう。

ですが重要なのはその“バランス”。

少しわがままに、自分の声を聞く。

今、体は何を求めているのか感じ取る。

ヨガは、その感覚を取り戻すのにとても良い手段です。

アーサナや呼吸に意識を向けることで、自律神経に働きかけ、思考や神経回路にも変化が起きる──これは神経画像研究でも結果が示されています。

こういった裏付けを知ってヨガを練習したり指導することで、自信が大きく変わります。

1月からは松島先生の「メンタルケアヨガ指導者養成講座」もスタートします。ご興味のある方は、ぜひ参加してみてくださいね。

メンタルケアヨガ指導者養成講座

オンライン|1月25日(日)スタート